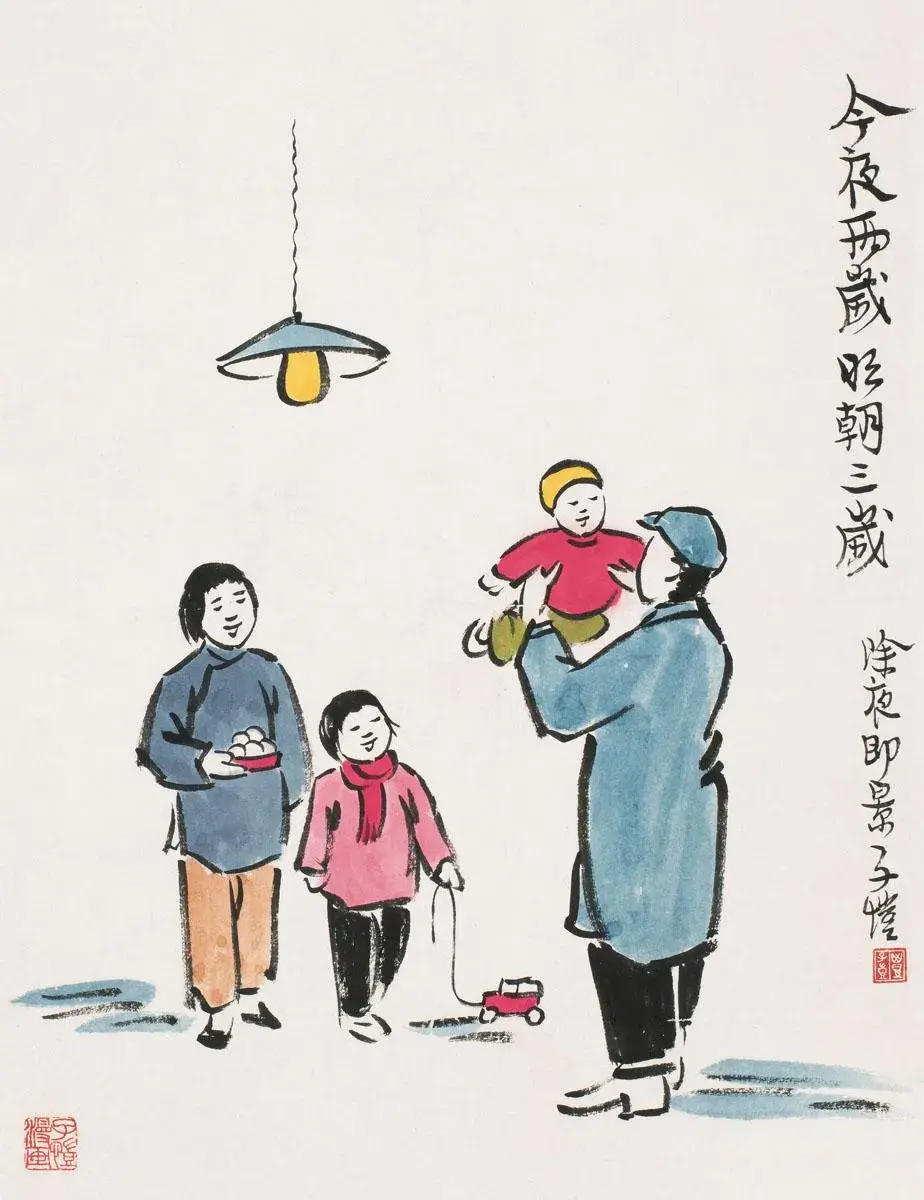

丰子恺的55件小事-在变幻无常中保持着纯真和可爱

1975年9月15日,丰子恺逝世。

整整50年过去,我们一次又一次地从他的文字和漫画中寻得安慰。

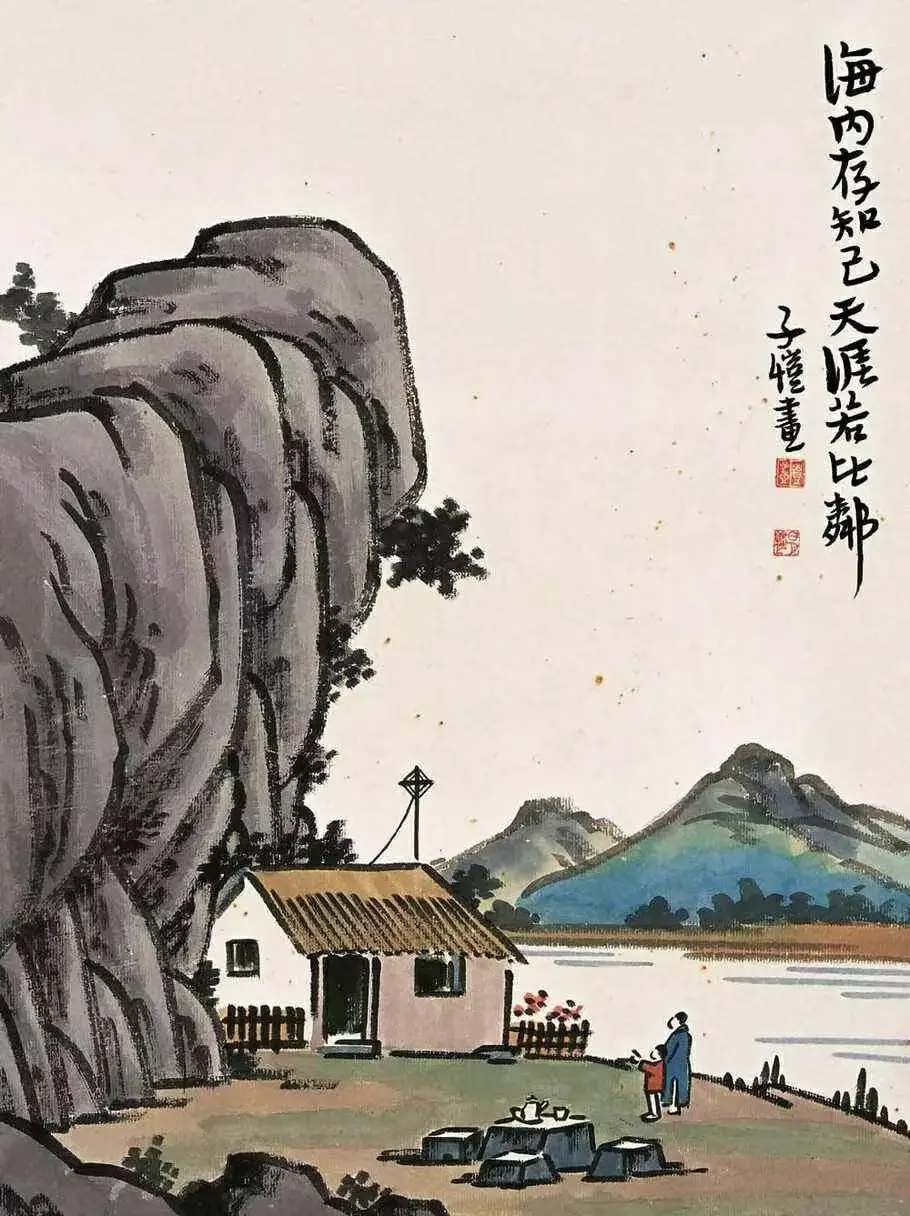

平时我们很难想起来,这些纯真的作品大多完成于战争年代和动荡的岁月。丰子恺不是爱解释作品、分析时代的那种人,他只是说过:“好在我有丰富的精神生活,足以抵抗。”

杨牧曾经写过:“丰子恺确实是 20世纪动乱的中国最坚毅笃定的文艺大师,在洪涛汹涌中,默默承受时代的灾难,从来不彷徨呐喊,不尖酸刻薄,却又于无声中批驳喧嚣的世俗,通过绘画和文学,创作和翻译,沉潜人类心灵的精极,揭发宇宙的奥秘,生命的无常和可贵。”

下文整理了55件与丰子恺有关的小事,希望能从细微处丰富你对丰子恺的理解。自称“儿童崇拜者”的丰子恺,一生在变幻无常中保持着纯真和可爱。

01

丰子恺的老家在浙江石门湾,盛产丝绸。他第一次听说别人竟然将丝绸当成奢侈品时,惊讶不已。

02

丰子恺的祖母一生对两件事情有兴趣:阅读和吸食鸦片。她执意给幼年丰子恺讲《浮生六记》的女主角陈芸的故事。

03

祖母也是家里最热衷养蚕的人,她把这项工作当成“暮春的点缀”。1905年,祖母去世,其后丰家不再养蚕。

04

丰子恺的父亲丰

三年后,科举制度被废除。

05

丰子恺是家中唯一活下来的男丁,他的两个弟弟都在年幼时夭折。

06

江南气候湿润,书籍容易发霉,需要拿到太阳下晒

07

不久后,丰

08

这所学校在一所近乎废弃的寺庙办学,但逐渐开始推行新式教育,开设了音乐课。丰子恺在这里学唱了李叔同谱曲的歌。

09

丰子恺被同学们起了“小画家”的绰号。“小画家”常常接到这类约请:为逝者画遗像。

10

小时候,他在当地被尊称为“少爷”,总能得到商家赠送的小零食。父亲去世后,这种礼遇逐渐消失。

11

母亲希望丰子恺也能博得功名,要求他走亲访友时穿上已逝父亲的长袍礼服。

丰子恺写过:“她不管科举已废,还希望我将来也中个举人,重振家声,所以把我如此打扮,聊以慰情。”

12

丰子恺被浙江省立第一师范学校录取,鲁迅曾在这里教书。学校是母亲选的,她说从事文字的职业要优于其他行业。

13

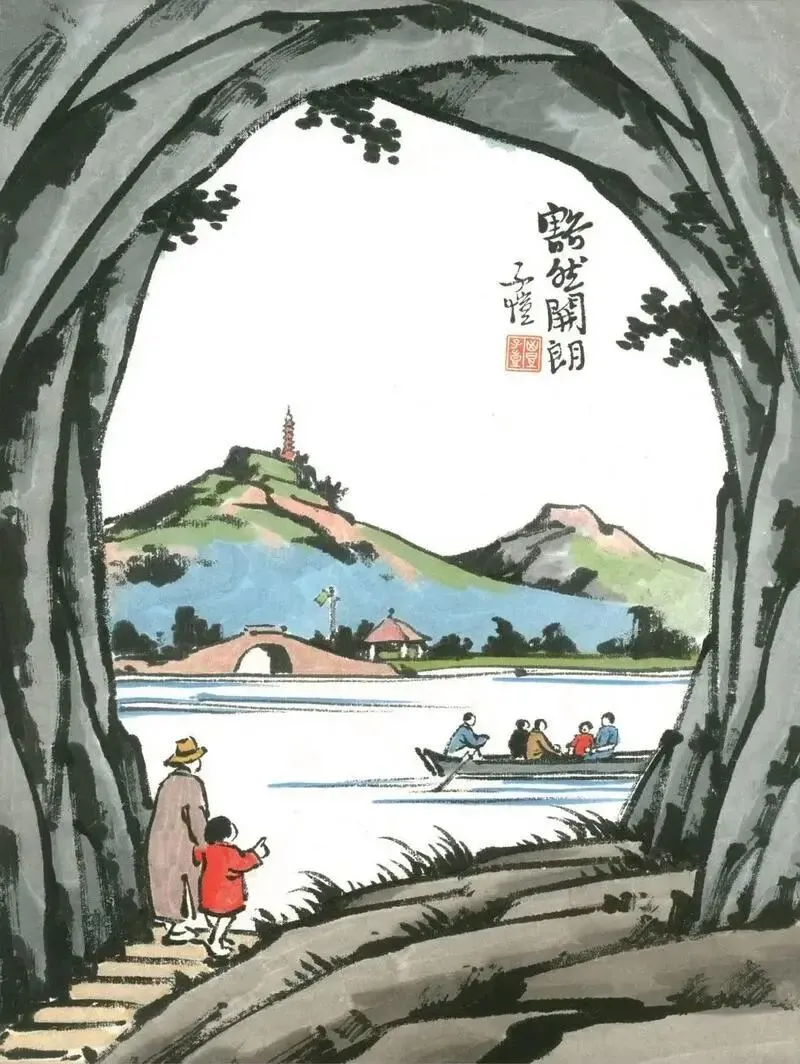

入学第一年,他和同学杨伯豪形影不离,对方告诉他,游西湖一定要到无名之处,这样能摆脱学校生活的束缚。

他们寻找隐秘之处的方法:拿两枚铜板放在一块大石头上,一周后看看铜板有没有人动过。

编者注:上完一学年后,杨伯豪离开了学校。1929年,杨伯豪突然因病去世。丰子恺在《伯豪之死》中写:“世间不复有伯豪的影踪了。自然界少了一个赘累,人类界少了一个笑柄,世间似乎比前安静了些。我少了这个私淑的朋友,虽然仍旧战战兢兢地在度送我的恐惧与服从的日月。然而一种对于世间的反感,对于人类的嫌恶,和对于生活的厌倦,在我胸中日益堆积起来了。”

14

杨伯豪曾为了阅读《古诗十九首》而逃课。半个世纪后,1969年,被监禁的丰子恺决定写一卷《古诗十九首》的书法作品。

15

在浙一师的第三年,李叔同接管了他们的音乐课和美术课。

丰子恺经常因痴迷观察而忘记一切,有时会因此冒犯到他人。

在李叔同的感染下,很多同学都有类似的行为,有位同学甚至因为在西湖边徘徊而遭警察拘捕。

16

李叔同曾夸赞丰子恺:“在我所教的学生中,从来没有见过这样快速的进步!”

这种肯定让丰子恺埋头于西洋画,也让他面临人生第一次财务危机。他告诉母亲要用的画布比缎子还贵,母亲疑惑不解,但放任他尝试。

17

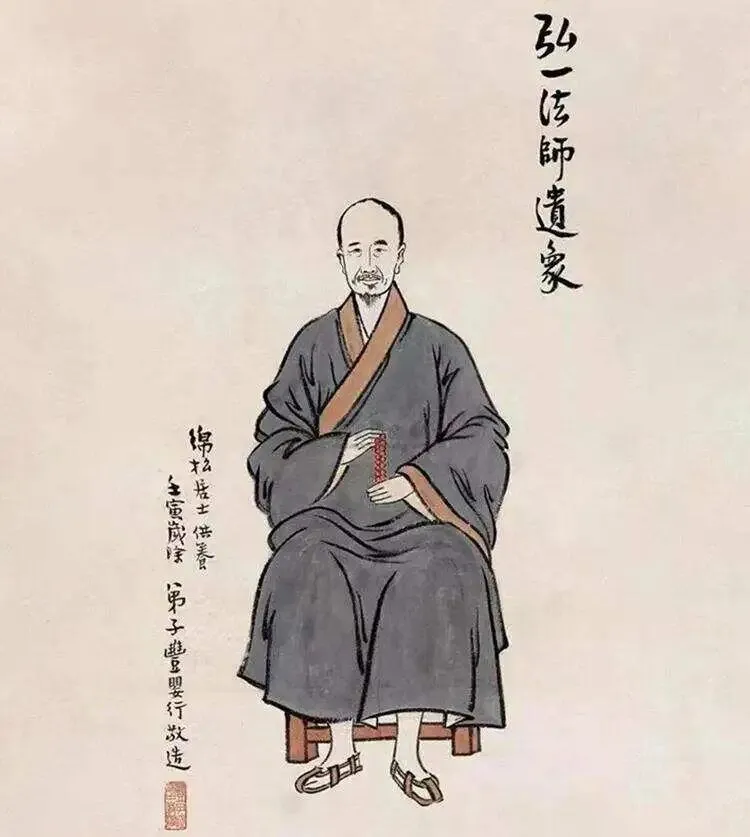

丰子恺毕业前不久,1918年秋天,四十岁的李叔同把一切书籍字画衣服分赠给朋友学生及校工,在虎跑寺出家,法名弘一。

后来,李叔同的好几位学生也遁入空门。

18

丰子恺曾在日本游学过十个月,经费来源是从岳父处得到的贷款。

他常常请假,去参观美术馆、听音乐会、看歌舞伎演出,最常去神田的二手书店淘书。在那里,他邂逅了竹久梦二的画册。

1921年,从日本游学归国的丰子恺

19

丰子恺在白马湖畔的春晖中学教过书,还和妻子、姐姐在住所院墙边种了一株杨柳,把新居称作“小杨柳屋”。

白马湖畔松涛如吼,这大概是白马湖畔的第一株杨柳。

20

其实“小杨柳屋”是一个摇摇欲坠的破屋子。

他的同事朱自清曾描述这间屋子有一个“一颗骰子似的”客厅,而且“天花板要压到头上来”。

21

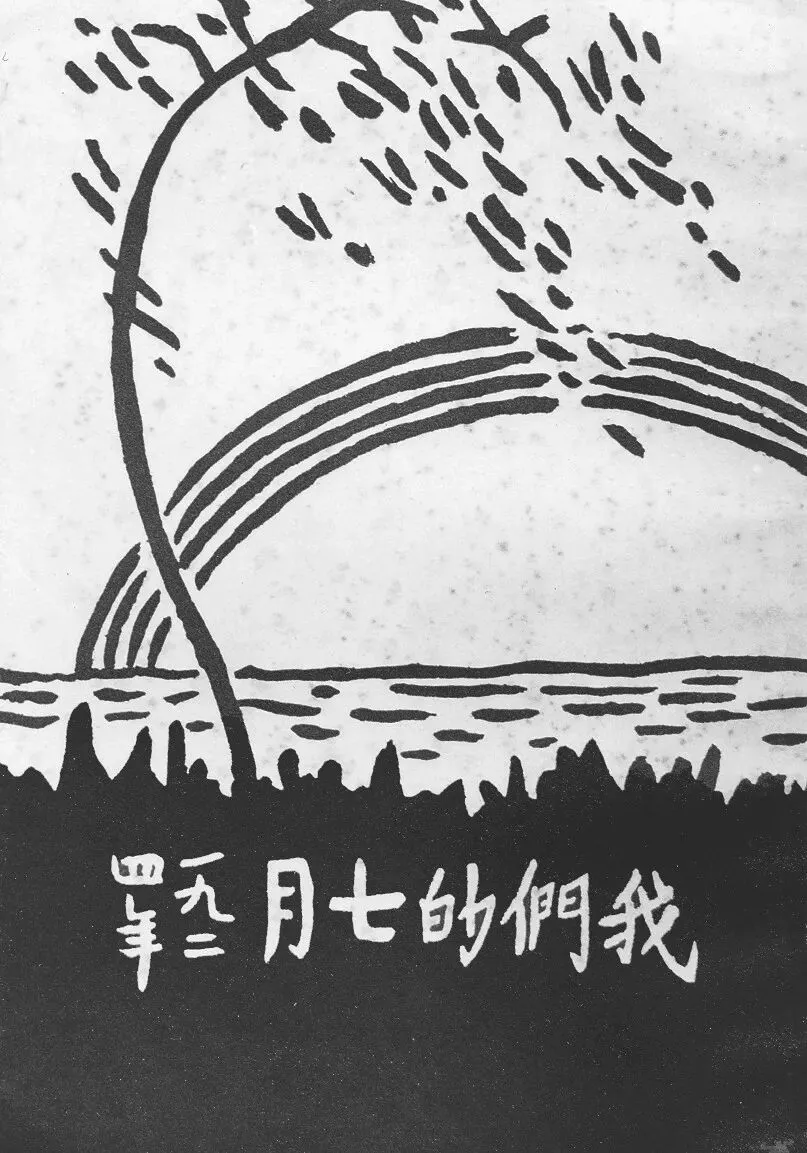

后来,丰子恺为朱自清主编的《我们的七月》设计了封面——一株杨柳随风摆动,天上彩虹浮现。

22

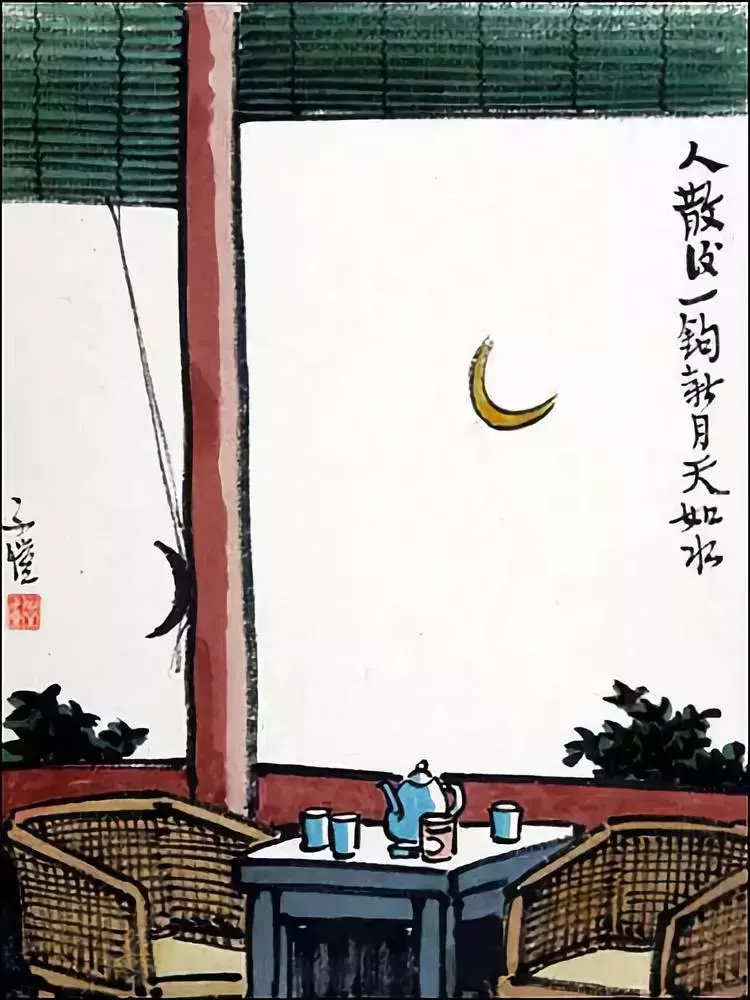

有一次丰子恺向学校请假去西湖写生,借住朋友家。黄昏月上,他抓不住月夜的氛围,废然而退。

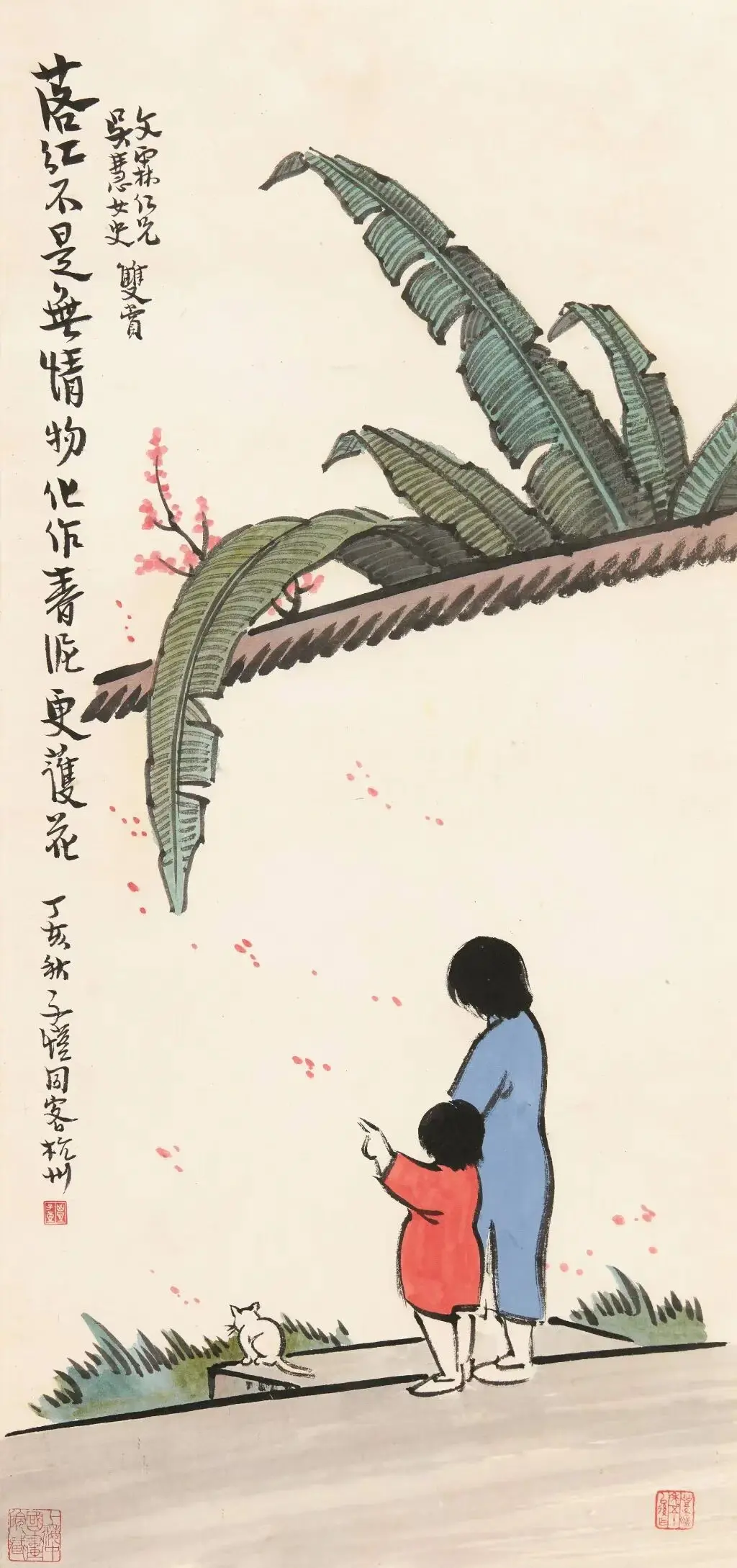

朋友不弄画,喜吟诗,背诵道:“独上江楼思渺然,月光如水水如天。”

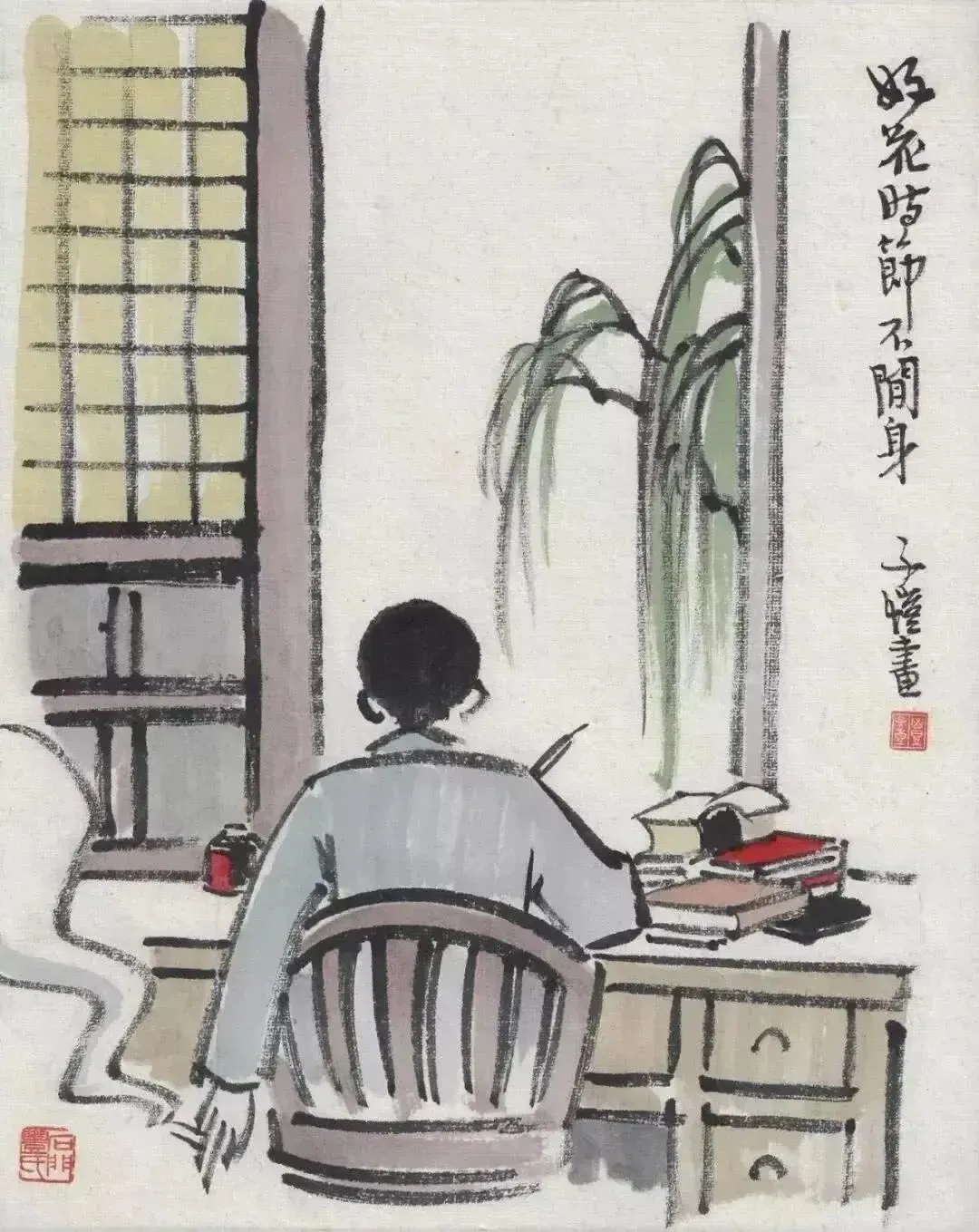

丰子恺从此放弃了直接描画风景,而开始描绘诗句引发的想象。

23

他一直更偏爱诗中的某些句子。

“我觉得古人诗词,全篇都可爱的极少。我所爱的,往往只是一篇中的一段,或其一句。”

24

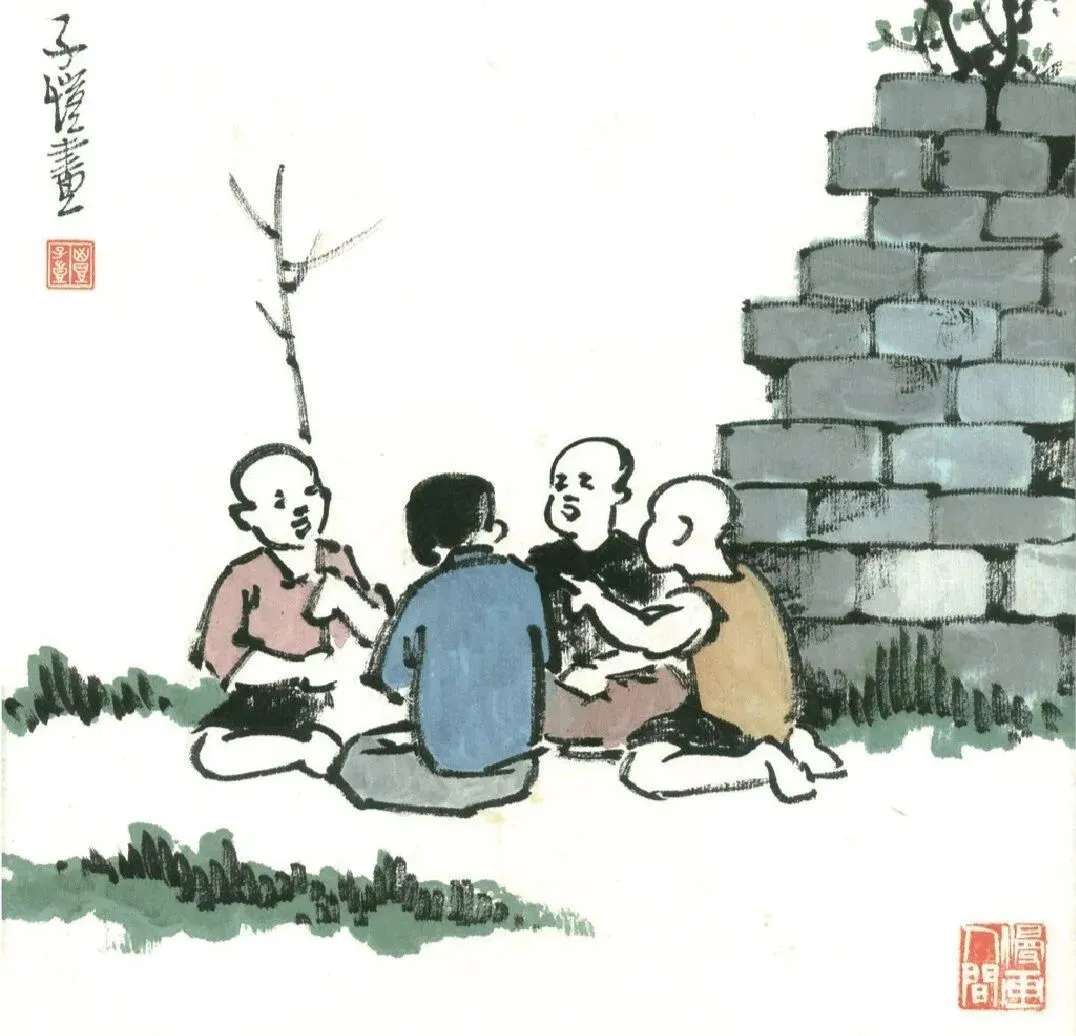

儿子瞻瞻生于1924年底。丰子恺问他最喜欢什么东西。“逃难,”瞻瞻答道,“就是大家坐汽车,去看大轮船。”

他为不能抱有和儿子一样的心灵而懊恼。

25

瞻瞻有过一个弟弟,1925年出生时就夭折了。

丰子恺写文怀念这个名叫“阿难”的儿子:“你的一生只有一跳,你在一秒间干净地了结你在人世间的一生,你坠地立刻解脱。正在中风狂走的我,更何敢企望你的天真与明慧呢?”

26

丰子恺和朱自清在《小说月报》同一期上发表过名为《儿女》的同题散文。他们都刚过三十岁,都有五个小孩。

朱自清写道:“我曾给圣陶写信,说孩子们的折磨,实在无可奈何;有时竟觉着还是自杀的好。”

丰子恺写道:“因为我那种生活,或枯坐,默想,或钻研,搜求,或敷衍,应酬,比较起他们的天真、健全、活跃的生活来,明明是变态的,病的,残废的。”

27

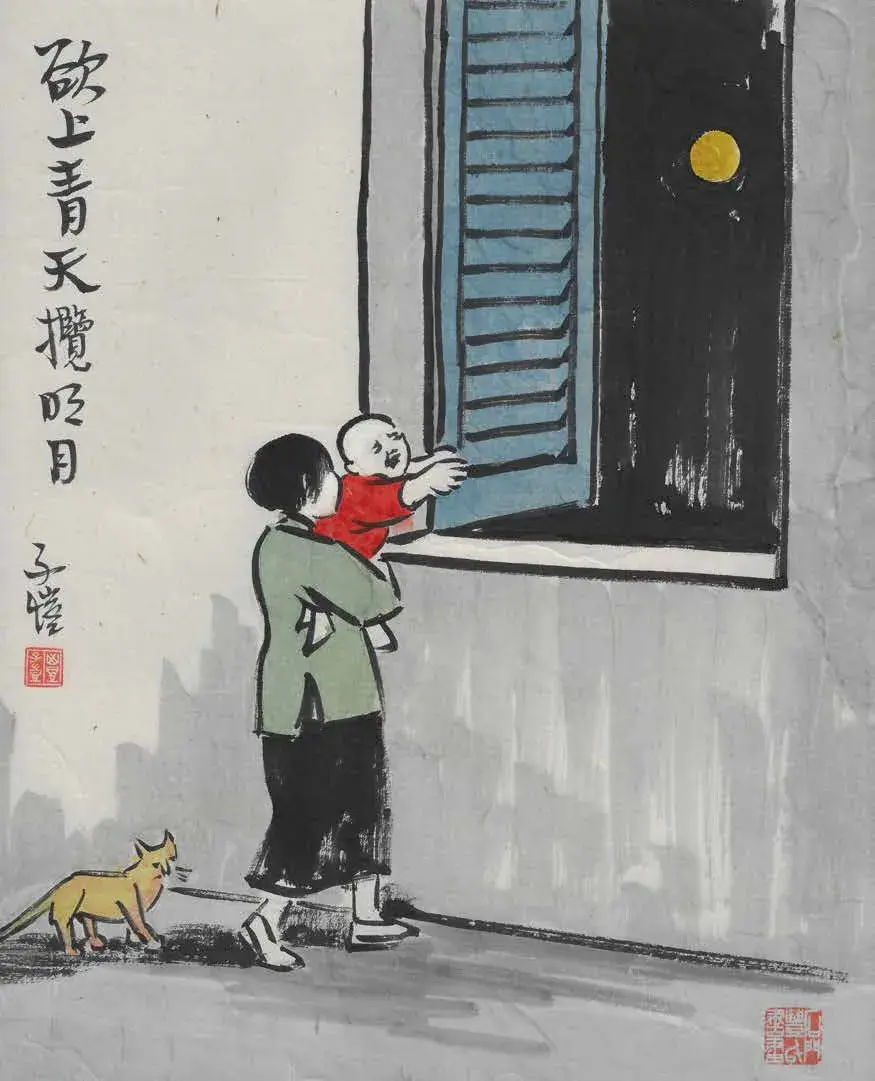

丰子恺还说过一句话:“我的心为四事所占据了——天上的神明与星辰,人间的艺术与儿童。”

28

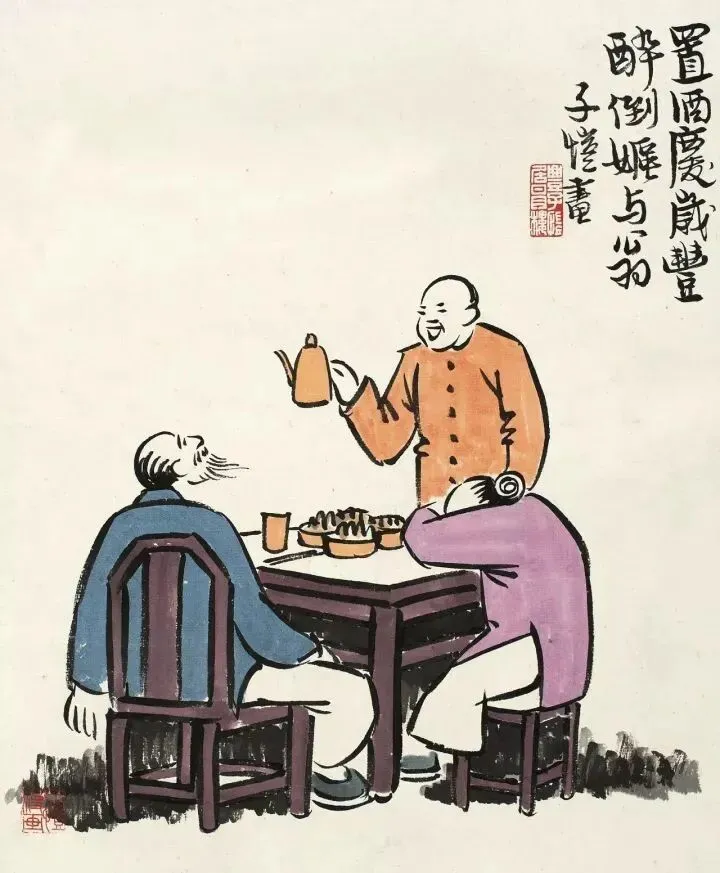

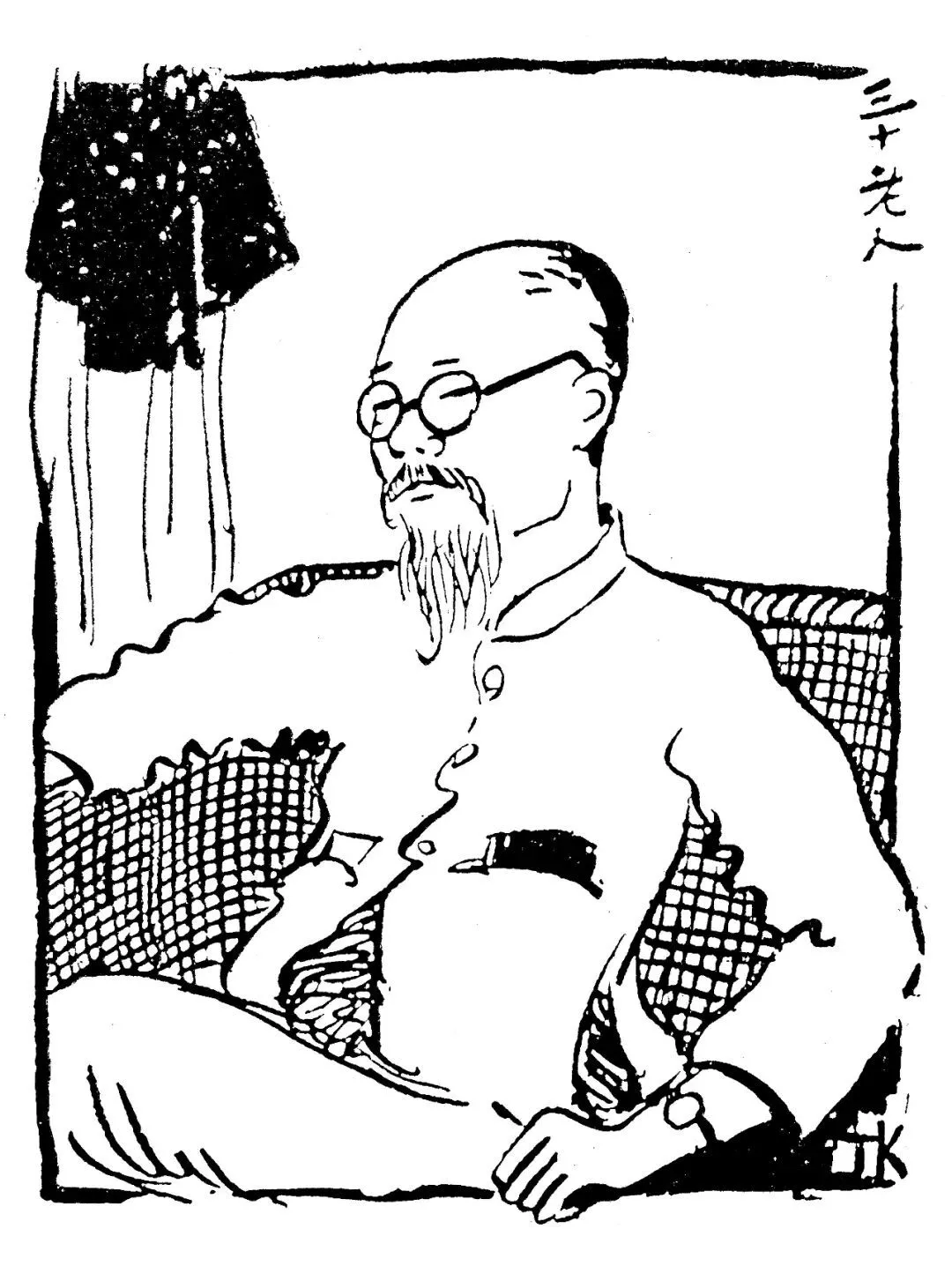

1927年,三十岁的丰子恺请求弘一收自己为弟子,成为了一名佛教居士,法名“婴行”。

29

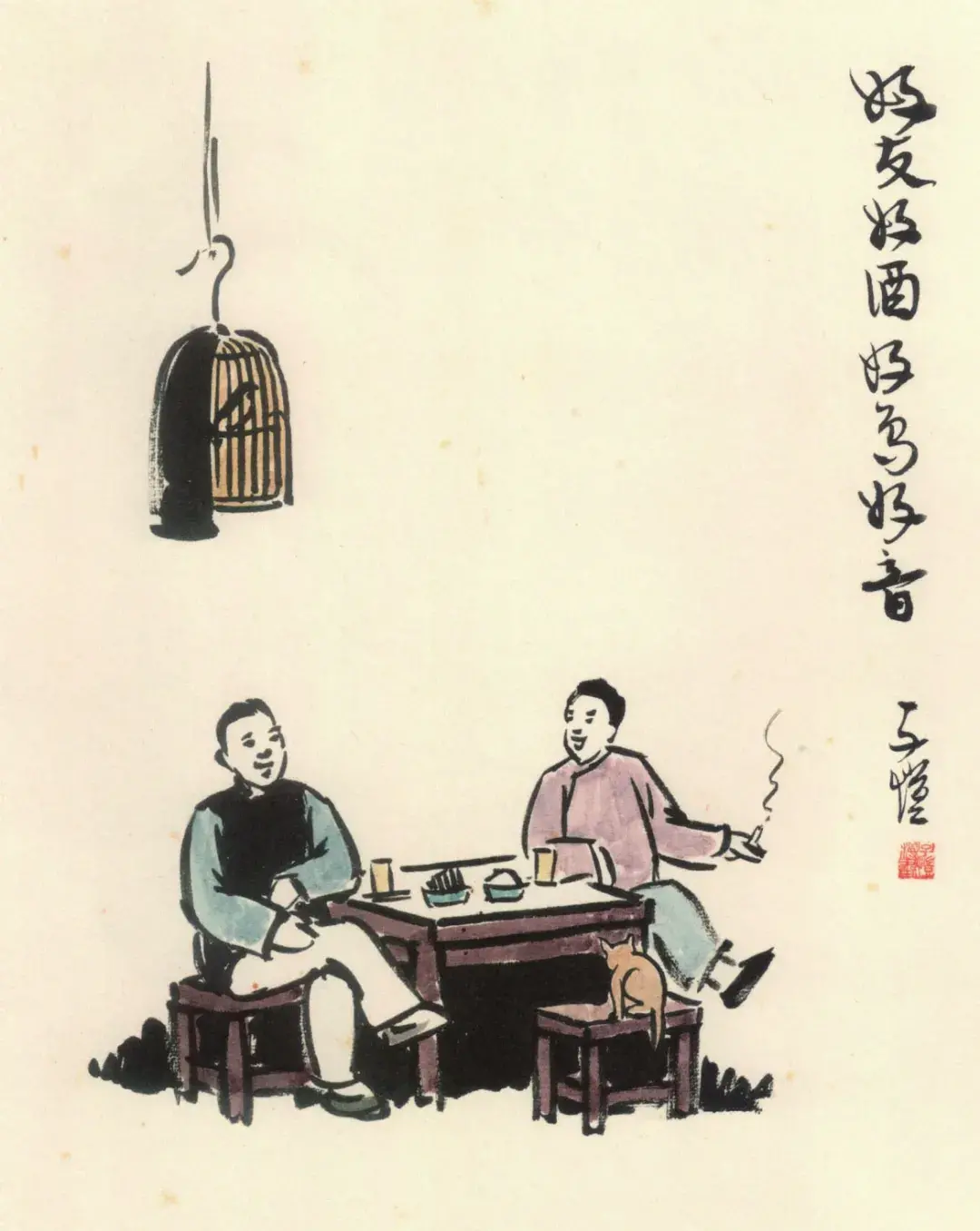

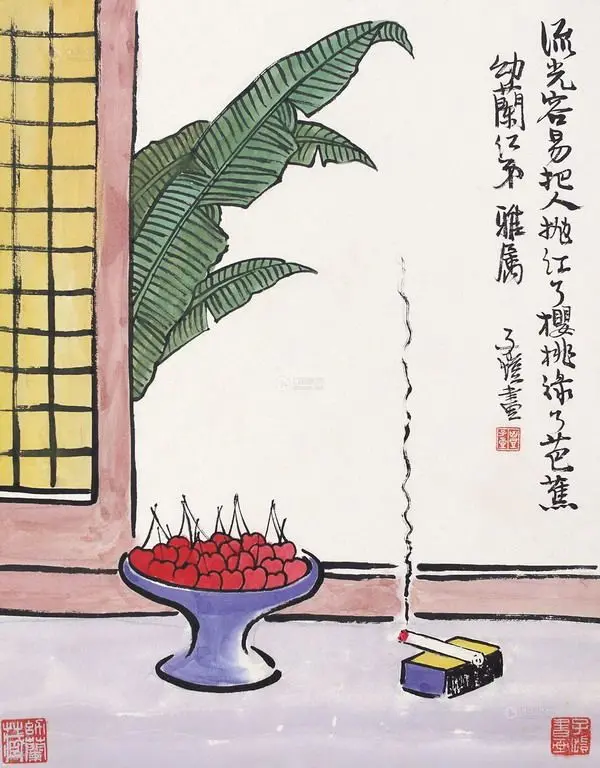

丰子恺对佛教极有诚意,但放不下饮酒的嗜好,喜欢在黄昏小酌。只是他不再喝烈酒,最喜欢的是绍兴的黄酒。

他说:“吃酒是为兴味,为享乐,不是求其速醉。”

30

这天还有另一件事情发生:他请弘一为他的书斋取一个名字。弘一让他抓阄,抓了两次都是“缘”字。于是书斋被命名为“缘缘堂”。

31

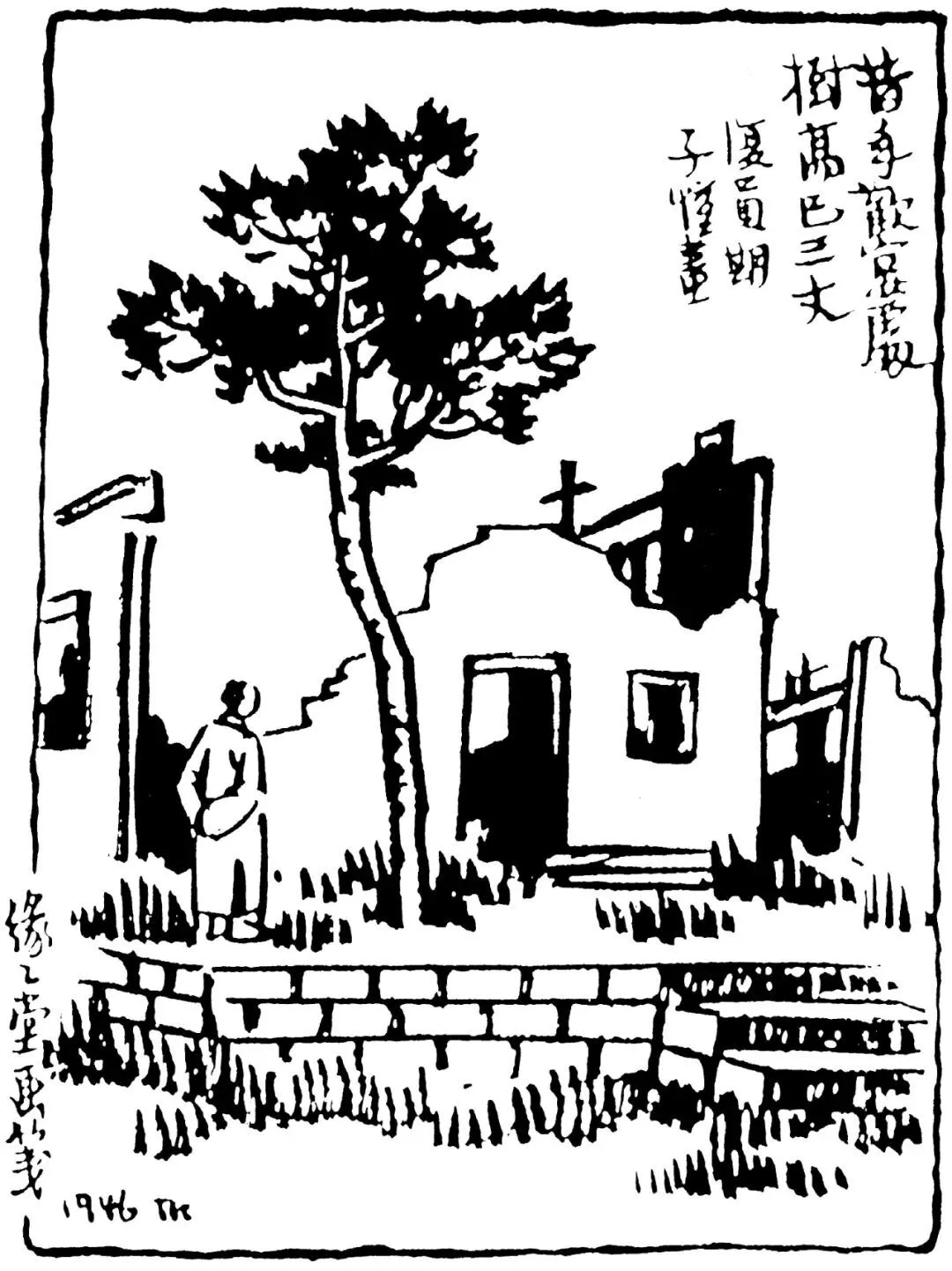

1933年,丰子恺终于有了些钱,回到故乡石门湾建造了一座真实的“缘缘堂”。

缘缘堂成了镇上最高的建筑。

32

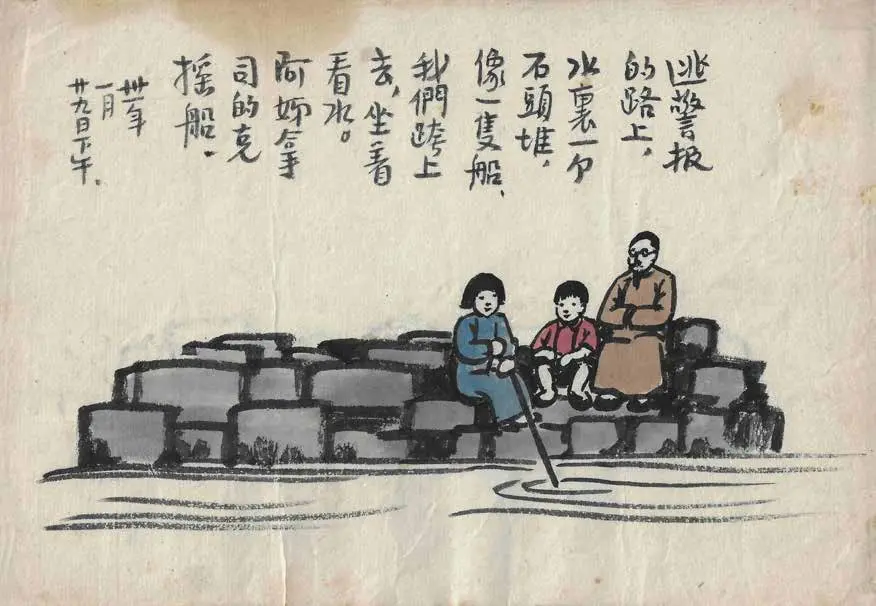

1937年日军空袭,一家人躲在缘缘堂底楼扶梯下挤作一团,逃过一劫。

全镇有32人丧命。

举家逃难,丰子恺到最后一刻才发现手头没现钱。

六个孩子齐齐站出来,拿出他历年给他们的压岁钱,这些从未打开过的压岁钱足有四百余元。

33

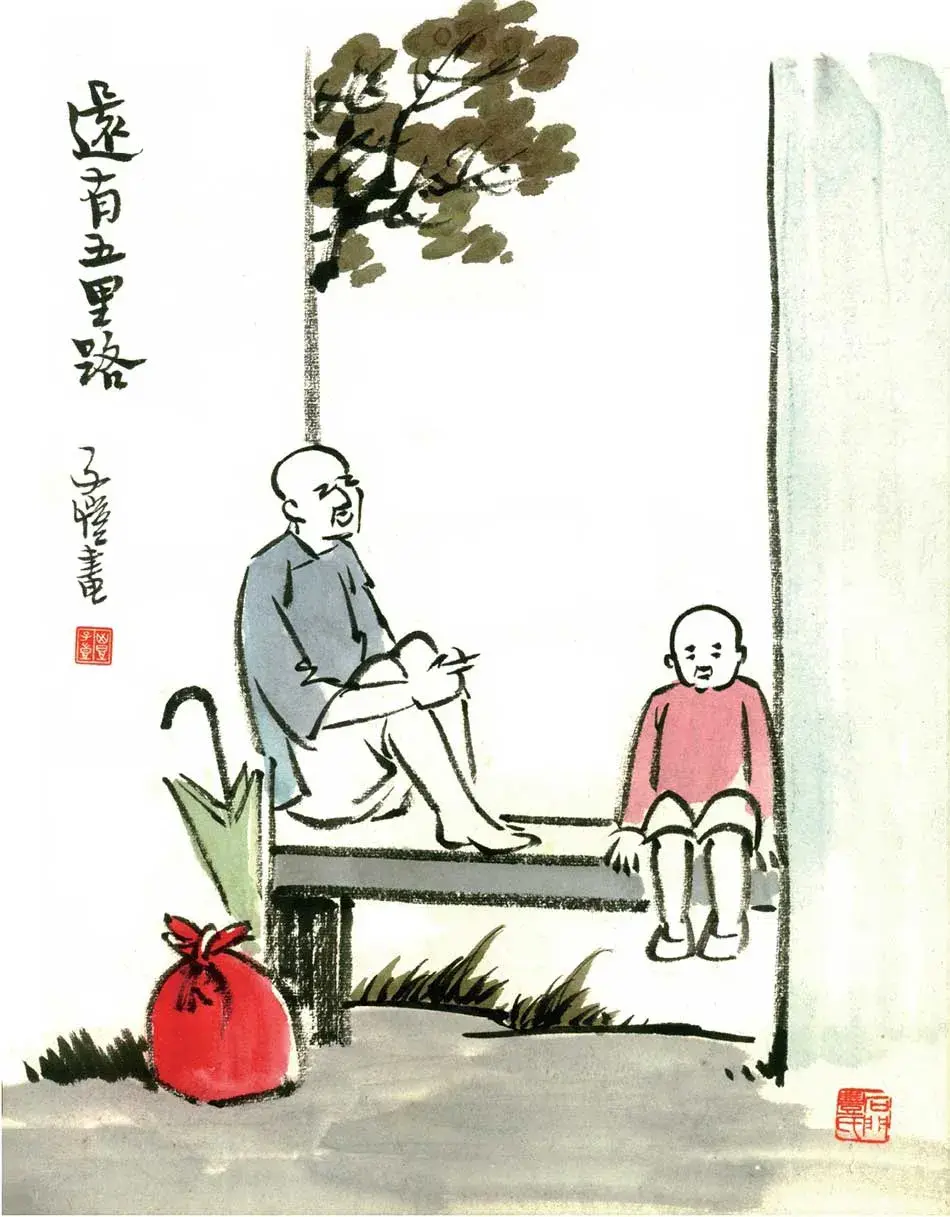

他们一路西逃至重庆,直到1946年才回乡。

缘缘堂最终毁于日军的轰炸。

一家人在废墟里刨弄,只挖出一截烧焦的木头,推测是门槛或堂窗的遗骸。

34

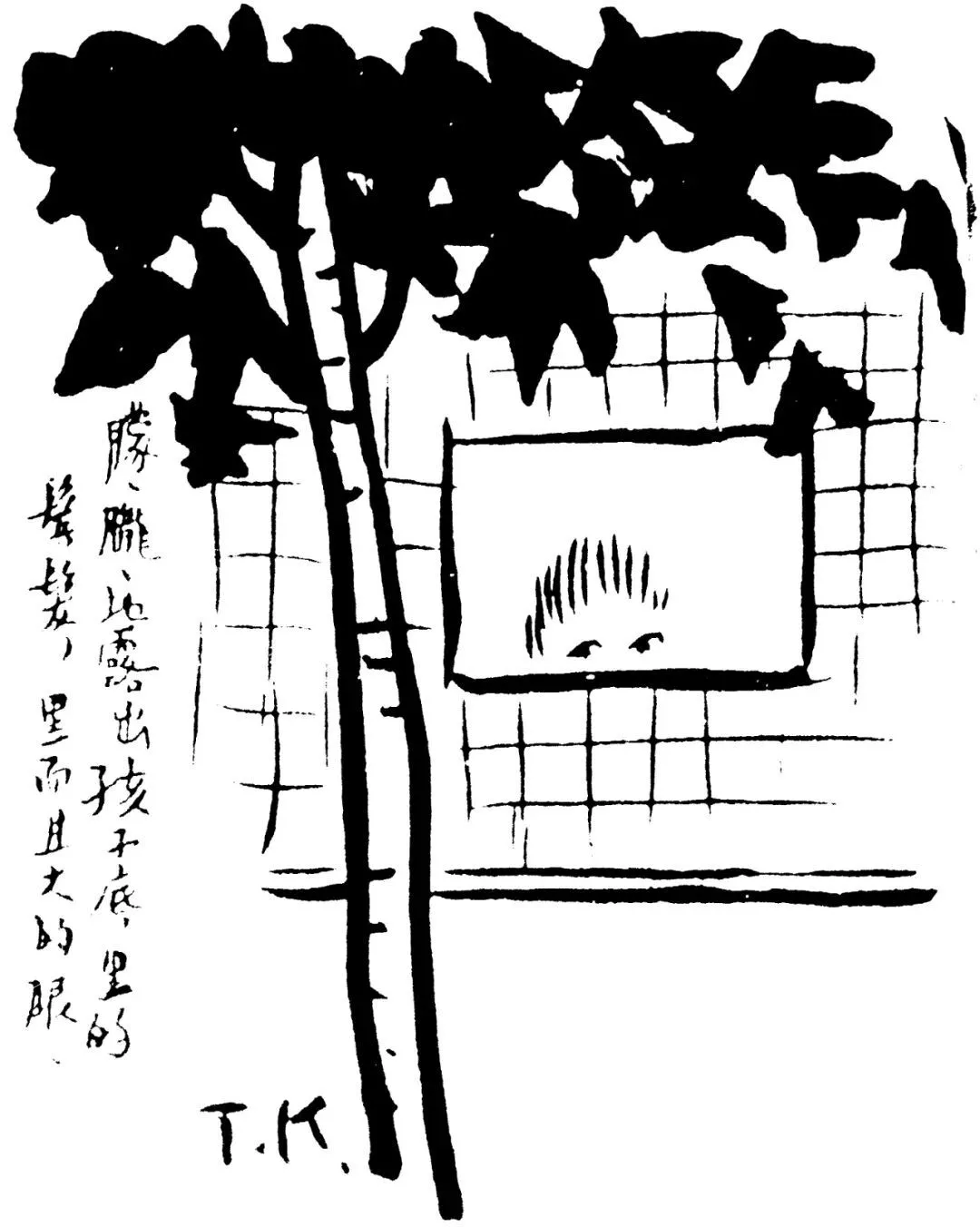

西逃过程中,他不总是消极的。他为路途所经各地的特产和古玩而兴奋,常常注意到繁复的窗格设计、独具匠心的木门锁,为这些偶遇欣喜。

35

1931年,弘一让丰子恺转交自己为马一浮刻制的印章,丰子恺开始拜访隐士马一浮。

马一浮对他说:“无常就是常。无常容易画,常不容易画。”

36

此时正是他一生中最灰暗的时期——几个兄弟姐妹、三个孩子和他的母亲相继离世。他并未遵守世俗风气为葬礼大操大办,而开始蓄须,并辞去教职。

37

丰子恺烟瘾很大,一个钟头要抽三四支香烟,但在马一浮面前抽得极少,“只因为我的心被引入高远之境,吸烟这种低级欲望自然不会起来了”。

38

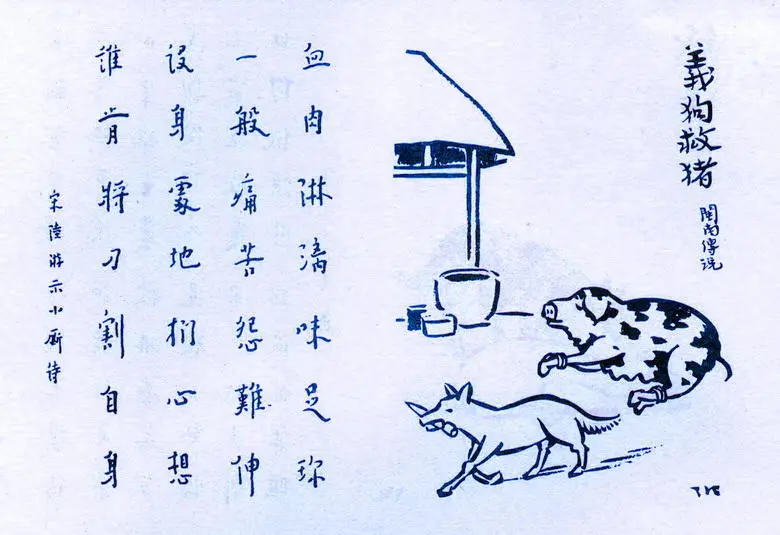

丰子恺的最大成就之一是完成了六卷本的《护生画集》。这是他和弘一共同酝酿的创作。他在信中写,因为绘制这些画,“近来常夜梦无数禽兽前来叩谢,亦玄妙也”。

39

也有这样一个故事:

丰子恺和友人及四个小孩一起划船游览西湖,一条大鱼正好跃入船中。舟子让人将鱼放入后舱,小孩子们却大叫:“放生,放生!”最后,大鱼被投回湖中。

他记述道:“我在舟子的数秒钟的沉默中感到种种的不快。又在他的不再连叫之后觉得一种不自然的空气涨塞了我们的一叶扁舟。水天虽然这般空阔,似乎与我们的扁舟隔着玻璃,不能调剂其沉闷。”这尾鱼的市价大约一元,相当于舟子“两三次从里湖划到白云庵的劳力的代价”。

他设法安慰舟子说:“这是跳龙门的鲤鱼⋯⋯你的儿子好做官了。”舟子立刻欢喜了,笑着回答:“放生有福。先生们都发财。”

这种相互的祝福将沉闷的空气一扫而光,大家愉快地抵达岸边。

40

丰子恺教了很多年书,但他没有从教书中得到什么乐趣。

他说:“听到命令式的上课铃与下课铃,做到军队式的‘点名’,想到商贾式的‘薪水’,精神就不快起来,对于‘上课’的一事就厌恶起来。”

41

为了生计,丰子恺一家不得不在喧闹的上海居住。他被严厉地告知,必须按时支付十二元的房租,所有社交尝试也被粗暴地拒绝。他难以适应。

后来,他和家人尽力在弄堂中复制出一个“小石门湾”,为自己构造出一种相对美好的居住环境。

42

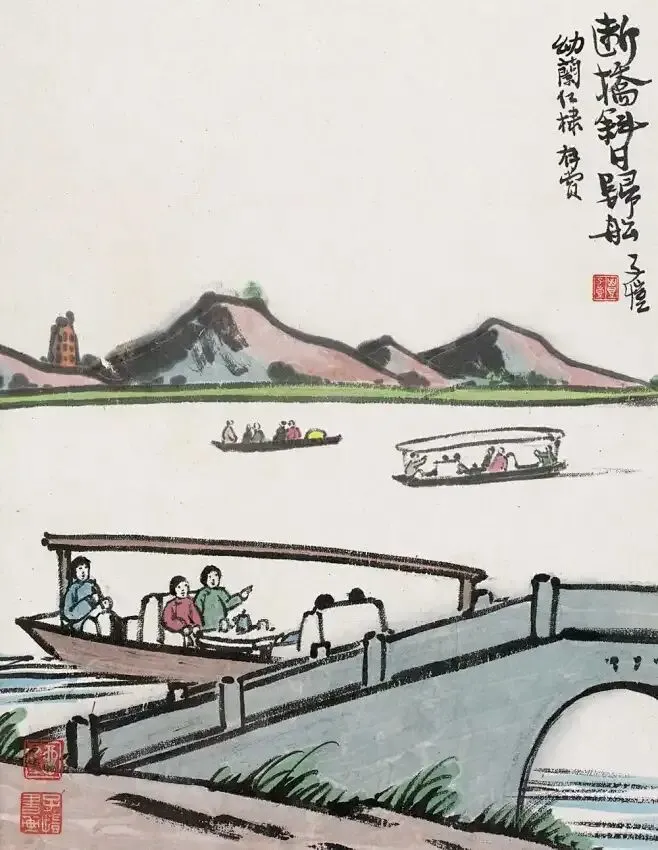

他对代表着现代生活方式的火车深恶痛绝。

回到石门湾后,他常去杭州,但不选择廉价便捷的火车,而是租一只小船,沿着小河和大运河走,花上四五天。

43

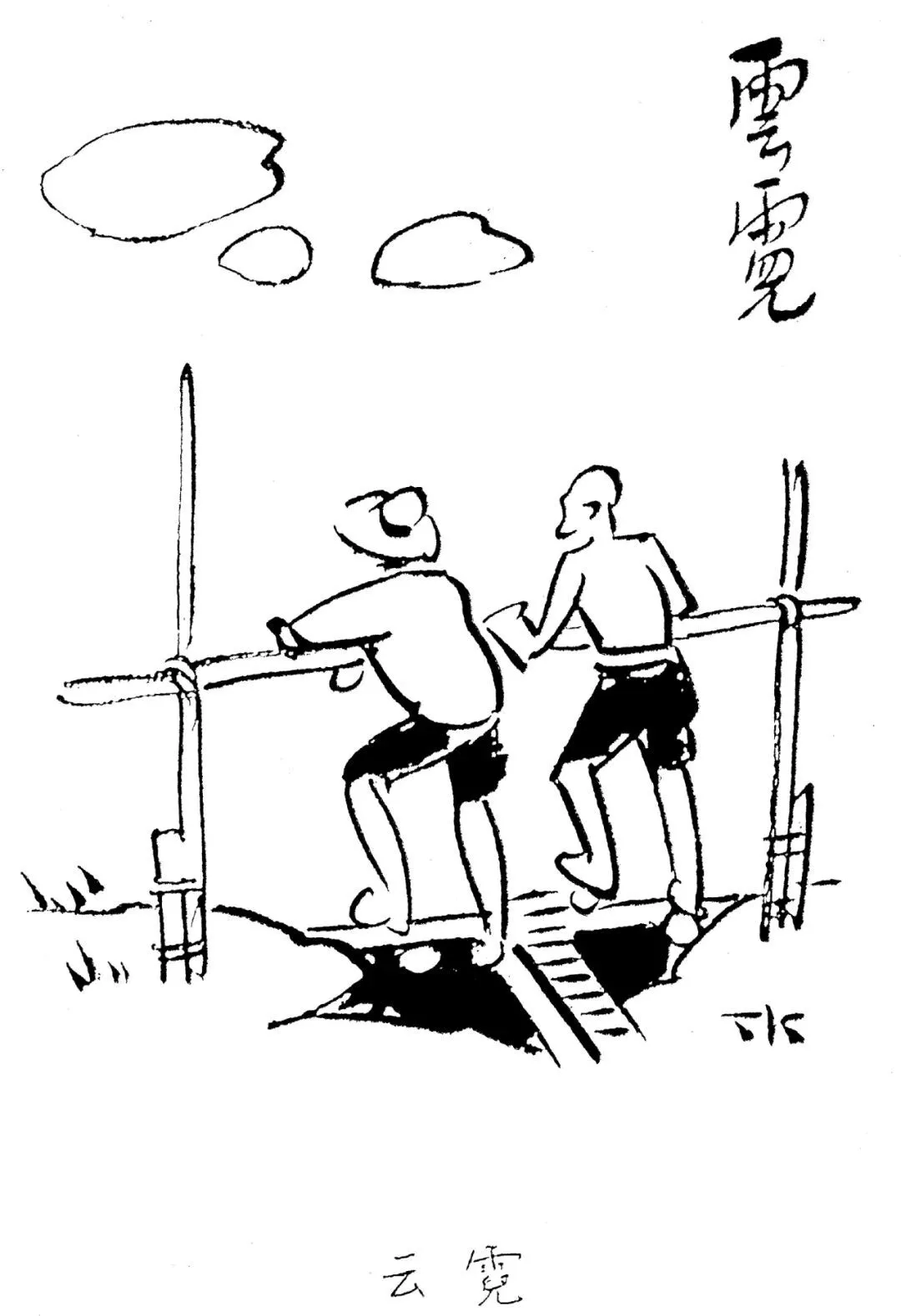

当船只悠然前行,他看到两岸的农人踩着水车将河道中的水灌入干旱的田地。他感受到农村的苦痛,这种痛苦还未曾被正直的都市知识分子宣传过。

有次乘船写生,

他说:“以前为了我的旅行太苦痛而不快,如今为了我的旅行太舒服而不快。”

44

很长一段时间,家中经济状况捉襟见肘。其间一次个人画展,丰子恺被盗走两幅画。他吁请窃画者拿画前来,愿加上题款后原样奉送,并承诺不会报警。

45

每天晚上,这对夫妇都会来上一段京剧,“我从隔壁听戏,几疑身在西湖歌舞之场”。

战争期间,丰子恺被一对夫妻打动。因为

#FormatImgID_28#

46

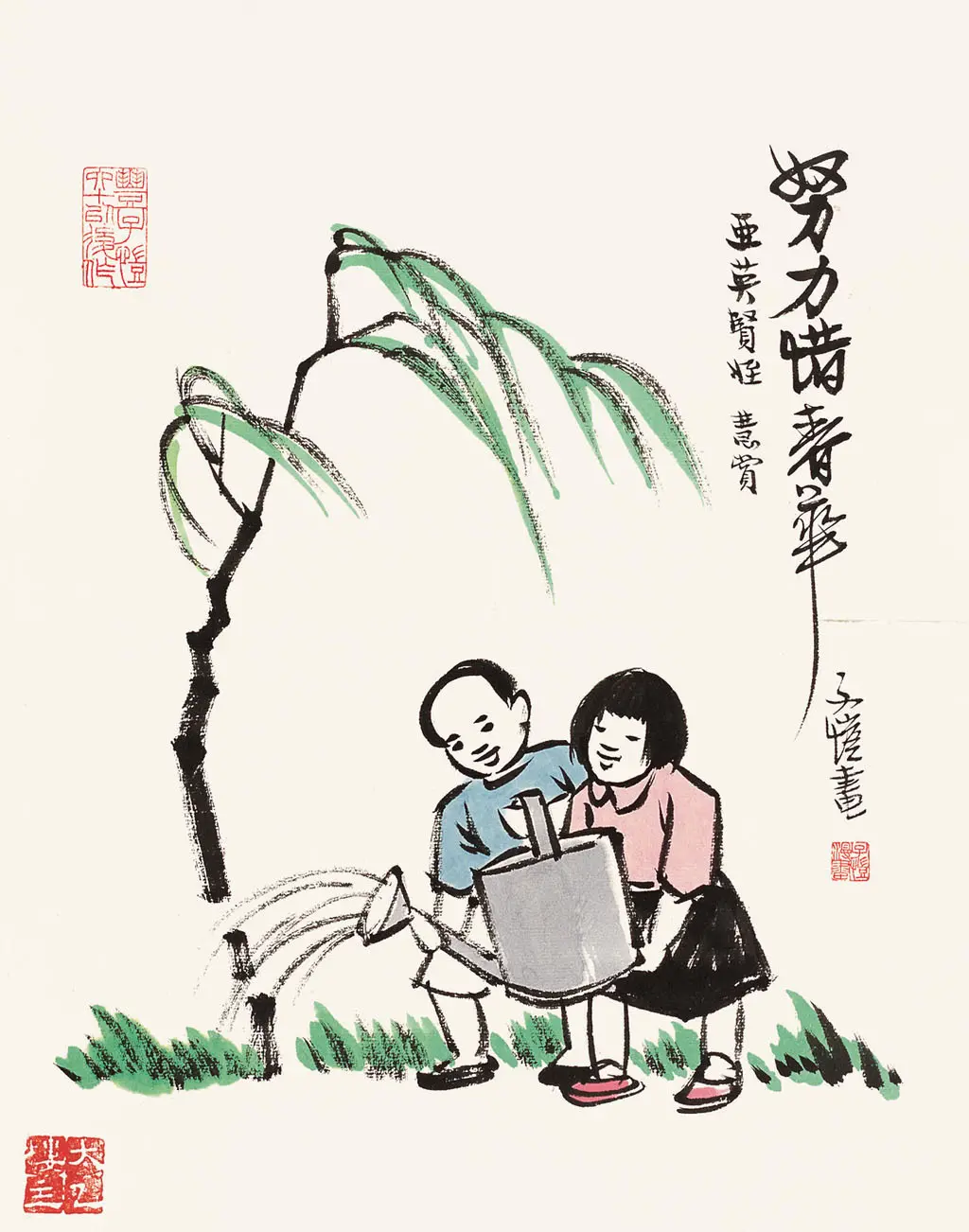

1949年,丰子恺在《我与新儿童》中写:“

我相信一个人的童心,切不可失去。大家不失去童心,则家庭,社会,国家,世界,一定温暖、和平而幸福。”

47

1971年,丰子恺送给酒友一个亲手糊制的大信封,上用铅笔写着“敝帚自珍”。后来,丰子恺把它作为最后一本漫画集的题目。

48

动荡年月,他也经常给陌生人作画。

家人担心这慷慨迟早会带来麻烦,但他说:“爱我画的,爱我字的人,总是爱护我的。爱护我的人,总不会是坏人吧!”

49

被关入“牛棚”时,他仍然千方百计叫家里人给他送酒,把这说成是治疗风湿的药酒。

为纪念母丧而蓄的胡须被造反派剪了,他满不在乎地说:“野火烧不尽,春风吹又生。”

有时被带到公众场合批评,他能收到一些路人与他友好而同情的对话,这令他感到快乐。

50

他写的书面检讨,经常被喜爱其书法的人偷走。

51

再度离乡将近三十年,丰子恺终于在1975年重回石门湾。

他在信中写归乡时的场景:“正好赶上李花和杏花盛开,还吃到了新鲜的扁豆。”

他还写了很多幅字送给乡亲,内容多数是贺知章的《回乡偶记》:“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”

52

此时的缘缘堂旧址已被当地一家企业占用,建起了一家玻璃纤维厂,满地焦炭和碎石。

53

晚年,丰子恺突然告诉老酒友,他决定放弃心爱的绍兴黄酒,看看一段时间不喝酒感觉会如何。老友立刻感到事态严重。

不过,他不喝酒的决心只维持了两个星期。

54

1975年7月,在写给儿子的最后一封信里,他说自己依旧每天饮一壶米酒,抽一包香烟并以写字为业余消遣。

信里可能是假话。他想以此证明自己身体健康。

55

1975年8月,丰子恺手臂麻木,烧不退。

15日,他得知八十四岁的姐姐丰满病逝,心情异常悲痛,病情转重。

9月2日,丰子恺被诊断患右叶肺癌,已转移到脑部。因脑部神经受压,右腿右手已不能动,说话也困难。

9月15日,丰子恺在上海与长辞,享年七十七岁。

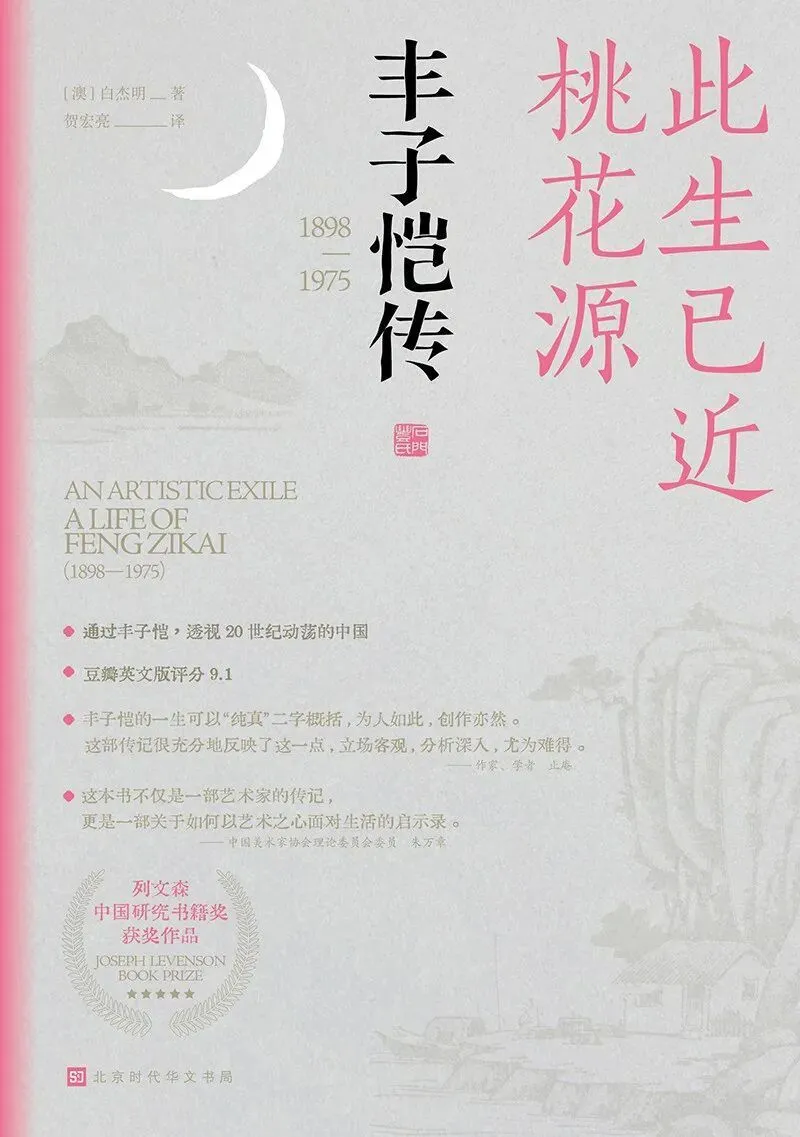

本文内容整理自

《此生已近桃花源》

副标题: 丰子恺传

作者: [澳] 白杰明

译者: 贺宏亮

出版社: 北京时代华文书局

出版年: 2025-4-1